【ビジネス文書】読み手の疑問に100%答える!伝わる文章構成4パターン

- 「PREP法やSDS法を使っているのに、なぜか文章が伝わらない…」

- 「状況報告、提案、計画書など、資料の種類によってどんな構成にすればいいか悩む」

簡潔で分かりやすいビジネス文書を簡単に作成するには、よく使う文章構成をテンプレート化してしまうのが最も効率的です。

しかし、フレームワークを知っていても、「結局どう組み立てるの?」と迷うことがありますよね。その迷いを解消し、質の高い文章を書くための答えは、この3ステップにあります。

- 読み手の疑問を明確にする

- 疑問に答えるための「表現スタイル」を選ぶ

- 選んだ表現に合わせた「思考の構造」を組み立てる

この記事では、この3ステップを応用した「読み手の疑問に答えるための頻出文章構成4パターン」をご紹介します。

- 論理構造が分かりやすい文章の型(テンプレート)を求めている人

- 報告書、提案書、計画書など、文書の種類によって構成を使い分けたい人

- 資料を作成しているが、何をどう書けばいいか迷ってしまう人

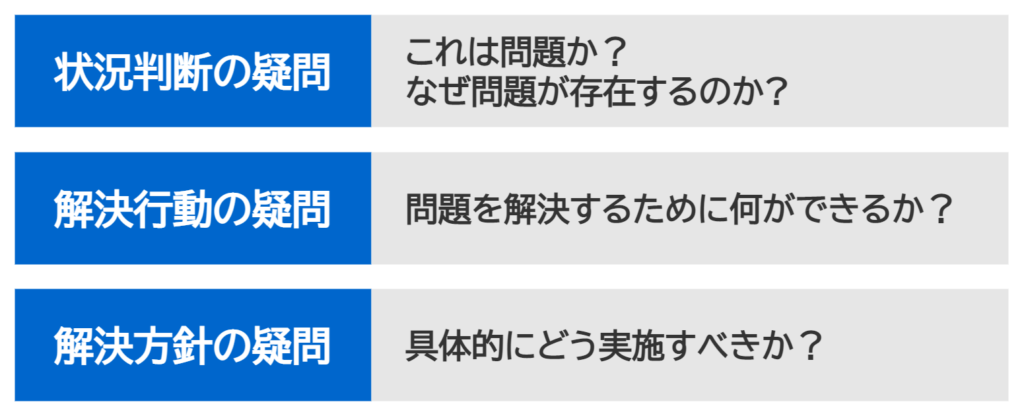

読み手の疑問を明確にする(文章のゴール設定)

まず、あなたの文章を読んで理解し、行動する読み手が、「何を知りたいのか」を考えることが文章作成の最初のゴールです。

読み手の疑問は、大きく分けて以下の3種類しかありません。

状況判断の疑問 (問題の特定)

現在の状況や問題の本質を知りたいときに発生します。

- これは問題か? / どのような問題が存在するのか?

- どこに問題があるのか? / なぜ、その問題が存在するのか?

解決方針の疑問 (戦略・方向性)

問題解決の基本的な方針や、戦略の策定に関する疑問です。

- 問題を解決するために、何が出来るか?

- 多数の選択肢の中で、どうするのが最善か?

解決行動の疑問 (具体的な実行)

問題解決のための、具体的な行動や計画に対する疑問です。

- 具体的に誰が、いつ、何を、どう実施すべきか?

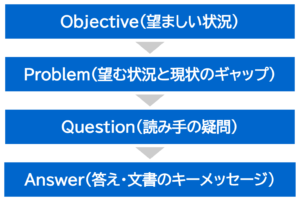

思考の表現スタイルと構造化(構成の土台)

読み手の疑問が定まったら、次にその疑問に答える「表現スタイル」と「構造」を組み合わせます。

思考の表現スタイル(2種類)

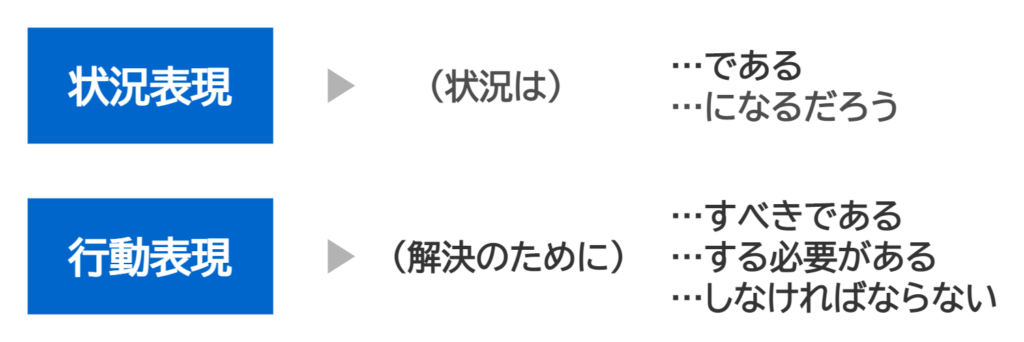

自分が書きたい文章が、「状況」と「行動」のどちらを表現したいのかを明確にします。

| スタイル | 表現内容 | 使用例 |

|---|---|---|

| 状況表現 | 現状の判断や分析を伝える。 | (状況は)…である / (状況は)…になるだろう |

| 行動表現 | 問題解決に向けた具体的な行動を提案する。 | (解決のために)…すべきである / (解決のために)…する必要があります |

思考の構造化(2種類)

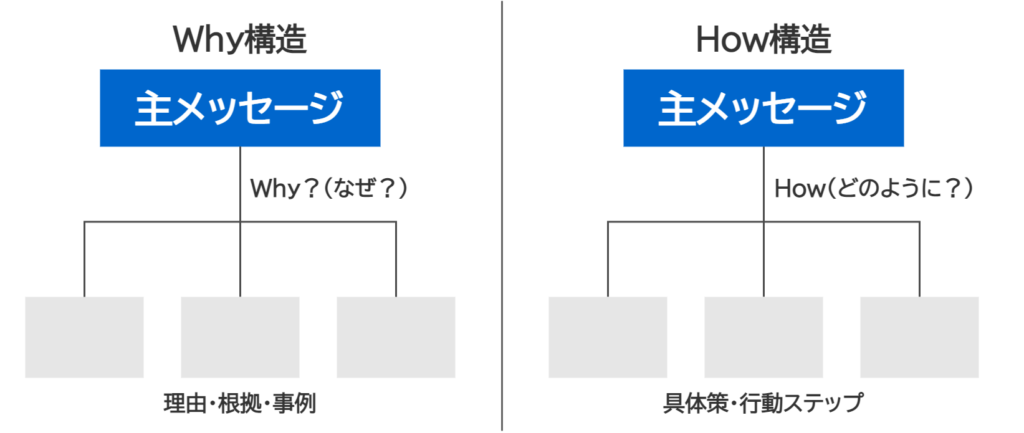

主メッセージを補足する要素が「理由」なのか「具体的な方法」なのかで構造を決めます。

| 構造 | 目的 | 説明 |

|---|---|---|

| WHY構造 | 主メッセージの理由や根拠を説明する。 | 「なぜ?なぜならば…」という論理構造で展開する。 |

| HOW構造 | 主メッセージの具体的な行動や手順を説明する。 | 「どのようにすべきか?具体的には…」という分解構造で展開する。 |

この「表現スタイル」と「構造」を組み合わせることで、次に示す4パターンの文章構成が生まれます。

読み手の疑問に答える「頻出文章構成4パターン」

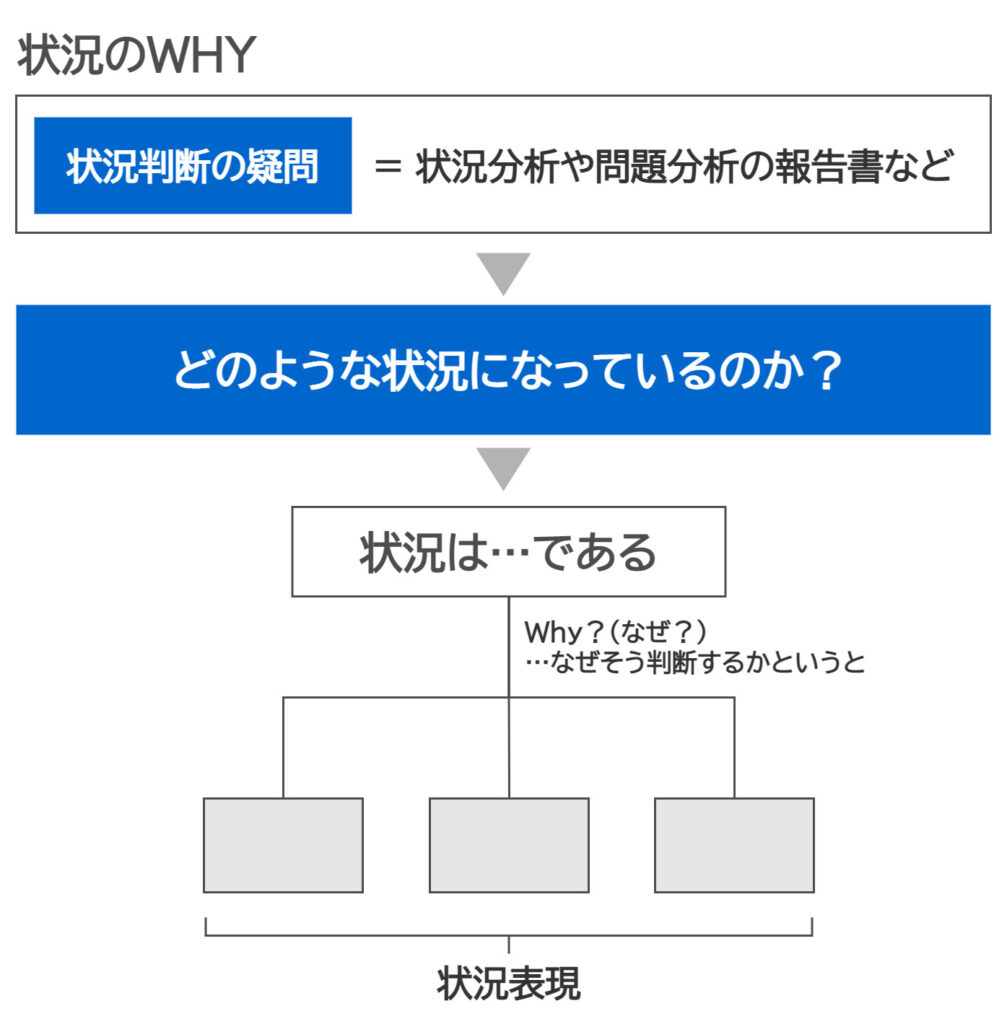

パターン 1:【現状報告・問題分析】状況のWHY

- 対応疑問: 状況判断の疑問(どのような問題があるのか?)

- 構成: 状況表現(主メッセージ) + WHY構造(根拠)

このパターンは、状況分析や現状報告の資料作成に用いられます。

- どのような状況になっているのか?

- 状況は…である

- なぜそう判断するかといえば…

- Aが…だった

- Bが…だった

- Cが…だった

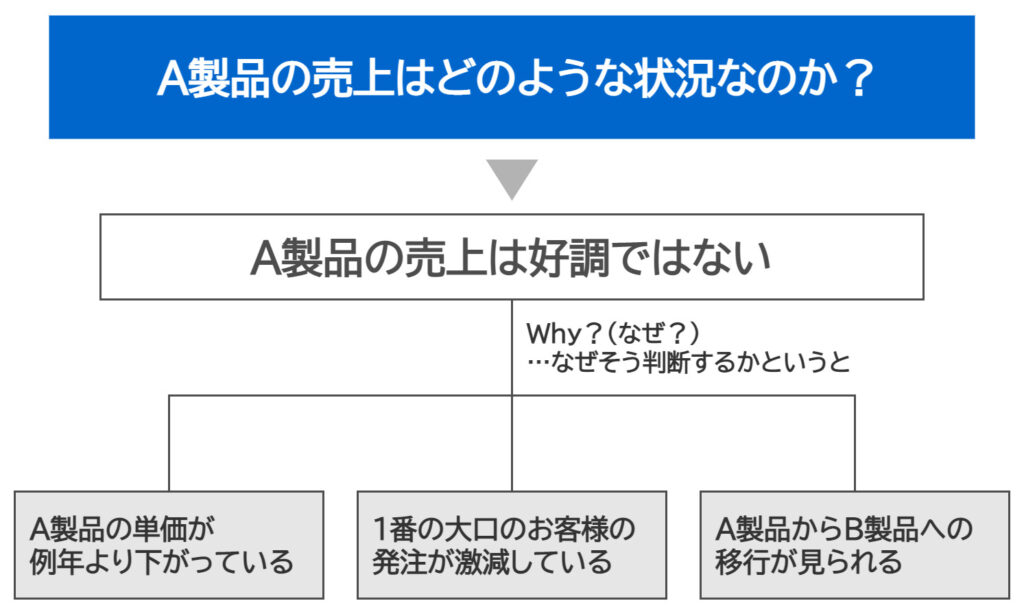

| 階層 | 構成 | 内容 |

|---|---|---|

| 読み手の疑問 | どのような状況になっているのか? | |

| 結論 (状況判断) | 状況は…である | A製品の売上は好調ではない |

| 理由 (WHY) | ↓ | なぜそう判断するかといえば… |

| 根拠 1 | Aが…だった | A製品の単価が例年より下がっている |

| 根拠 2 | Bが…だった | 1番の大口のお客様の発注が激減している |

| 根拠 3 | Cが…だった | A製品からB製品への移行が見られる |

ピラミッド図で考えると以下のようになります。

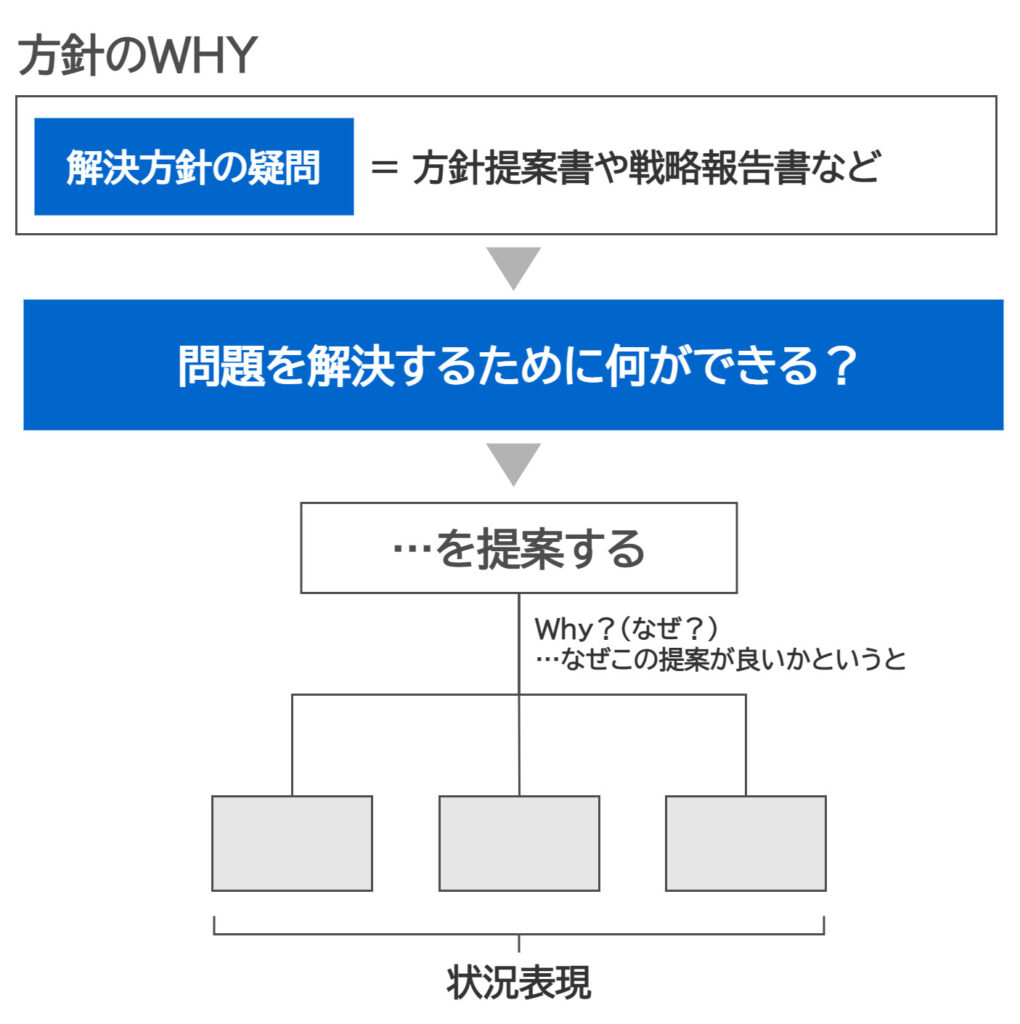

パターン 2:【方針提案・戦略策定】方針のWHY

- 対応疑問: 解決方針の疑問(どうするのが最善か?)

- 構成: 行動表現(主メッセージ) + WHY構造(正当性・メリット)

このパターンは、方針提案書や戦略提案書など、今後の方向性を示す資料作成に用いられます。

- 問題を解決するためには何が出来る?

- …を提案する

- なぜこの提案が良いかといえば

- Aが…だった

- Bが…だった

- Cが…だった

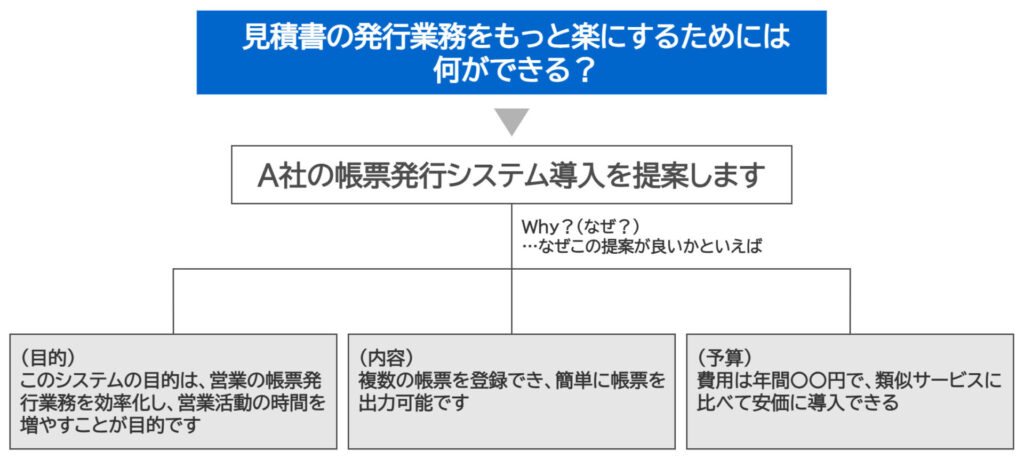

| 階層 | 構成 | 内容 |

|---|---|---|

| 読み手の疑問 | 問題を解決するためには何が出来る? | |

| 結論 (提案) | …を提案する | A社の帳票発行システム導入を提案します |

| 理由 (WHY) | ↓ | なぜこの提案が良いかといえば |

| 理由 1 | Aが…だった | 目的: 営業の帳票発行業務を効率化し、営業活動の時間を増やすことが目的である |

| 理由 2 | Bが…だった | 内容: 複数の帳票を登録でき、簡単に帳票を出力可能である |

| 理由 3 | Cが…だった | 予算: 費用は年間〇〇円で、類似サービスに比べて安価に導入できる |

こちらもピラミッドで見てみましょう。

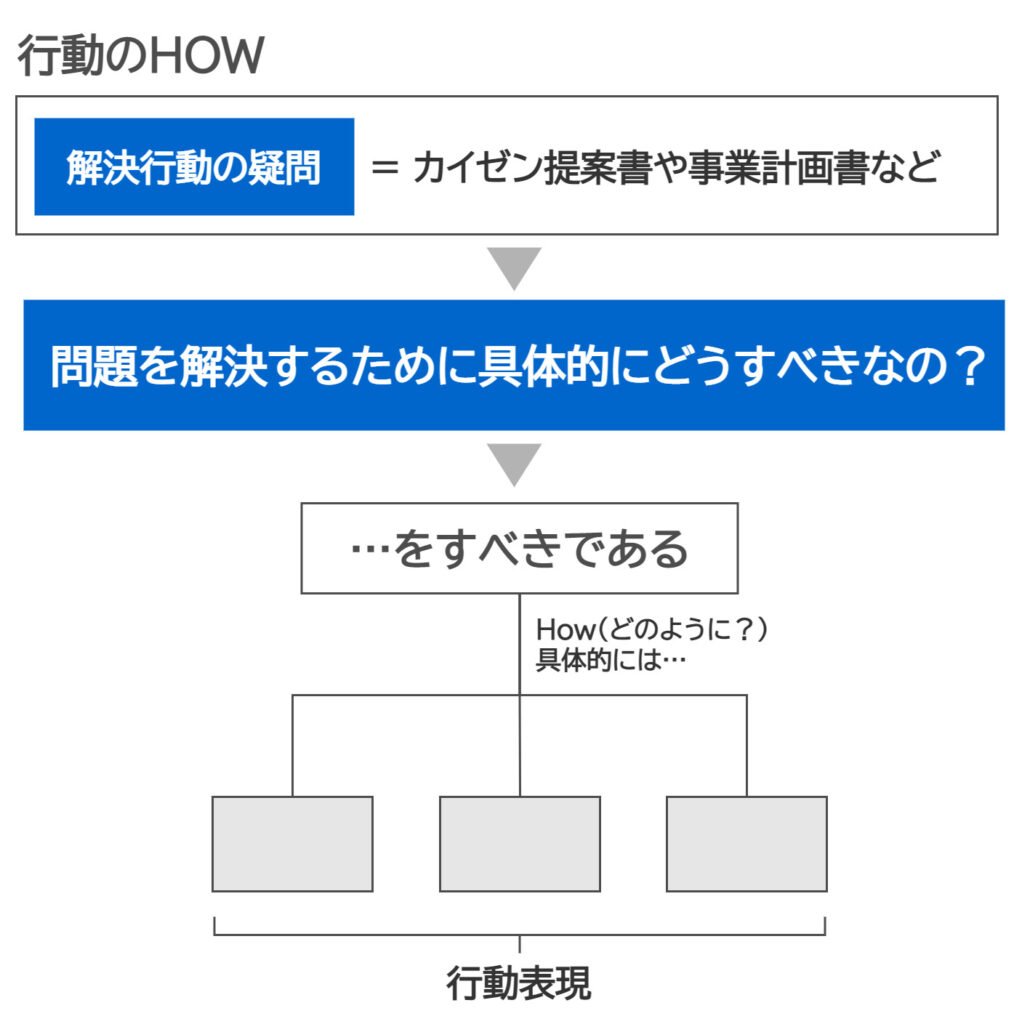

パターン 3:【行動計画・マニュアル】行動のHOW

- 対応疑問: 解決行動の疑問(具体的にどう実施すべきか?)

- 構成: 行動表現(主メッセージ) + HOW構造(具体的な手順・内訳)

このパターンは、事業計画書や行動計画書など、今後の具体的な活動を示す資料作成に用いられます。

- 問題を解決するため具体的にどうすべきなの?

- …すべきである

- 具体的には…

- Aをする

- Bはしない

- Cはする

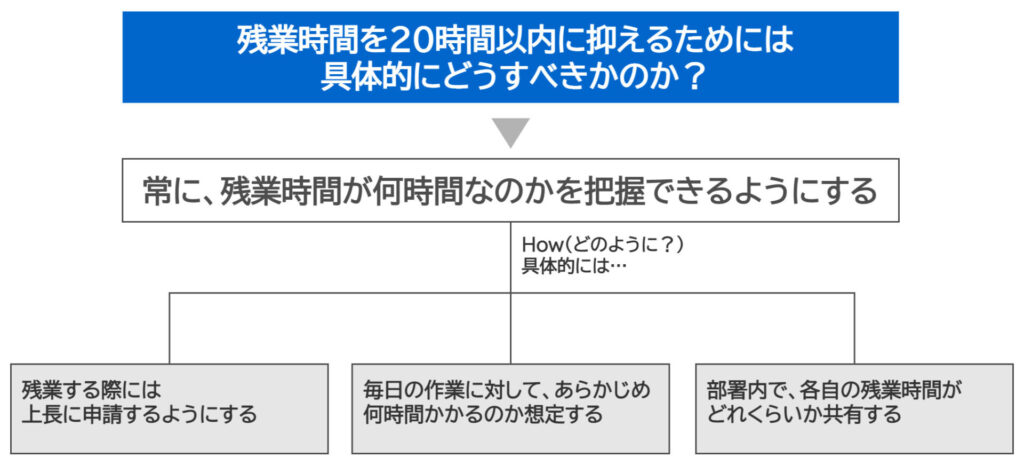

| 階層 | 構成 | 内容 |

|---|---|---|

| 読み手の疑問 | 問題を解決するため具体的にどうすべきなの? | |

| 結論 (すべき行動) | …をすべきである | 残業時間を20時間以内に抑えるための施策を実施すべきである |

| 具体的な行動(HOW) | ↓ | 具体的には… |

| 行動1 | Aをする | 残業する際には、上長に申請するようにする |

| 行動 2 | Bをする | 毎日の作業に対して、あらかじめ何時間かかるのか想定する |

| 行動 3 | Cをする | 部署内で、各自の残業時間がどれくらいか共有する |

こちらもピラミッドで見てみましょう。

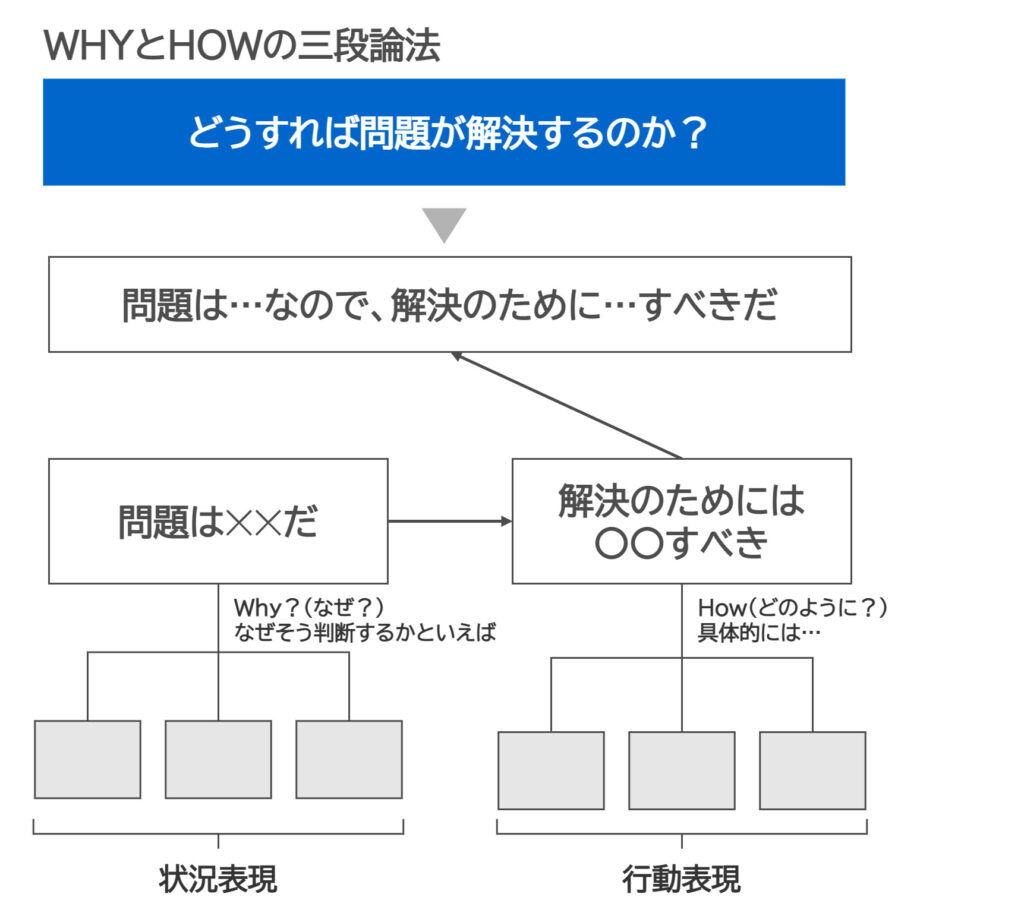

パターン 4:【総合的な問題解決】WHYとHOWの三段論法

- 対応疑問: 状況判断から解決行動まで全て(どうすれば問題が解決するのか?)

- 構成: 状況のWHY + 行動のHOW の組み合わせ

これは、「問題はこうなので、解決のためにこうすべきだ」という、問題分析と解決の方法論がセットになった最も強力な構成です。

- どうすれば問題が解決するのか?

- 問題は…なので、解決のために…すべきだ

- 問題は…である

- 解決のためには…すべき

この三段論法は、読み手が「現状の把握」から「具体的なアクション」までを一気に理解し、承認を得たい場合に最も有効なパターンです。

まとめ

分かりやすい文章を書く鍵は、フレームワークを使うことではなく、読み手が持つ「疑問」の種類に合わせて構成の「型」を使い分けることにあります。

| パターン | 使用シーン | 主な構造 | 対応する疑問 |

|---|---|---|---|

| 状況のWHY | 現状報告、問題分析 | 状況(結論)+ 理由(WHY) | 状況判断の疑問 |

| 方針のWHY | 提案書、戦略策定 | 提案(結論)+ 正当性(WHY) | 解決方針の疑問 |

| 行動のHOW | 行動計画、マニュアル | 行動(結論)+ 手順(HOW) | 解決行動の疑問 |

| WHYとHOWの三段論法 | 総合的な問題解決 | 状況のWHY + 行動のHOW | すべて |

この4パターンを使いこなせれば、あなたはどんなビジネス文書でも、読み手の疑問に100%答えられる、質の高い文章を書けるようになるでしょう。

- 状況判断(どこに、どのように、なぜ問題があるのか?)

- 解決方針(問題を解決するために、何ができるか?)

- 解決行動(具体的にどう実施すればよいのか?)

- 状況表現(状況は…である)

- 行動表現(解決のために…する必要がある)

- WHY構造(なぜ〇〇なのか?なぜならば…)

- HOW構造(どのようにすべきか?具体的には…)

- 状況のWHY(状況は〇〇である。なぜ〇〇なのか?なぜならば…)

- 方針のWHY(〇〇を提案する。なぜ〇〇を提案がよいかといえば…)

- 行動のHOW(〇〇をすべきである。具体的には…)

- WHYとHOWの三段論法(問題は〇〇なので、解決のために■■すべきだ。)

コメント