【ロジカルシンキング】演繹法と帰納法:実務で成果を出すための「思考サイクル」

「演繹法と帰納法」という言葉を聞いたことはあっても、いざ自分の言葉で説明したり、仕事で使い分けたりするのは難しいと感じていませんか?

この2つの思考法は、単なる知識ではなく、「仮説の発見」と「検証」 という仕事の成果に直結する思考サイクルを回すための重要なツールです。

この記事では、演繹法と帰納法の定義と違いを解説した上で、実務で成果を最大化するための両者の連携方法(思考サイクル) を、具体的なアクションプランとしてご紹介します。

- 演繹法と帰納法の定義ではなく、仕事での具体的な使い分けを知りたい人

- 自分の提案や仮説が、論理的に正しいかを検証するツールが欲しい人

- データを集める(帰納法)だけで終わり、結論が出せないことに悩んでいる人

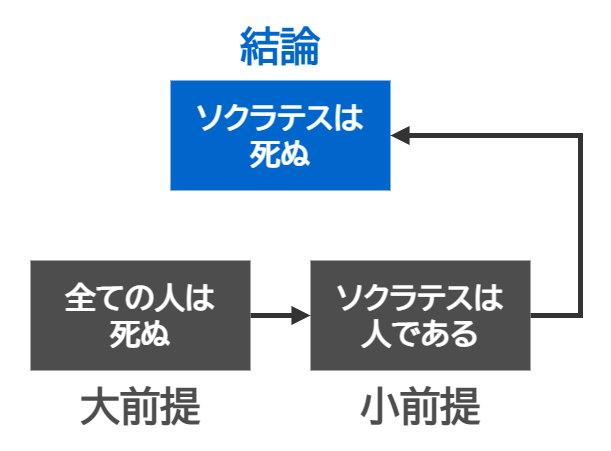

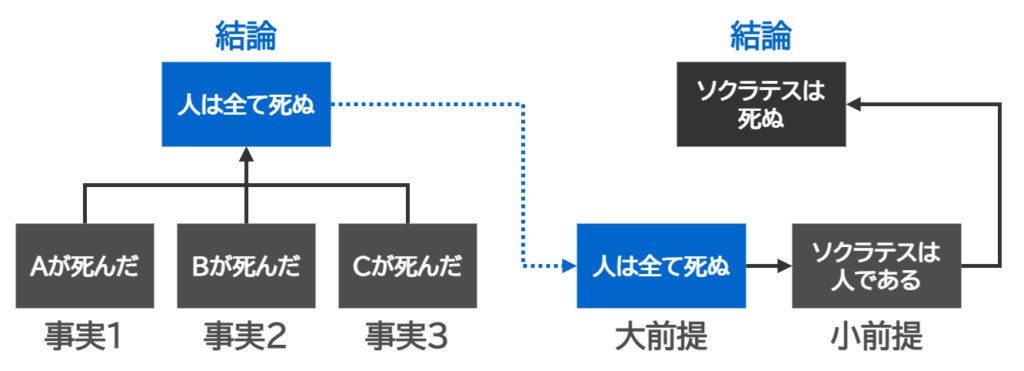

演繹法(Deduction):仮説を「検証」するための思考法

演繹法とは、すでに正しいとされている大前提(ルール) と、具体的な事実(小前提) を組み合わせて、論理的に結論を導き出す思考法です。

重要な点は、大前提が崩れない限り、結論は100%正しいという点です。

演繹法の構造(三段論法)

演繹法の基本的な構造は三段論法で表現されます。

| 構造 | 説明 |

|---|---|

| 大前提(ルール) | すでに正しいとされる普遍的なルール、法律、自社の常識など |

| 小前提(事実) | 新しく観察・調査された具体的な事実やデータ |

| 結論 | 両方の前提から導き出される論理的な帰結(判断) |

- 大前提(ルール)

-

弊社のマーケティング施策は、ターゲット層(30代男性)が利用するSNSでの広告で最も高い効果が出る。

- 小前提(事実)

-

企画中の新規事業のターゲット層は30代男性である。

- 結論(判断)

-

よって、この新規事業の広告はSNSで実施すべきである。

演繹法の「欠点」:知識の拡張ができない

演繹法の最大の弱点は、前提の中に含まれない新しい知識を生み出せないことです。結論はあくまで前提の焼き直しであり、ルールや前提が間違っていた場合、結論も連鎖的に間違います。

実務では、演繹法は仮説が正しいかどうかを検証したり、普遍的なルールを特定の事象に当てはめて判断する際に効果を発揮します。

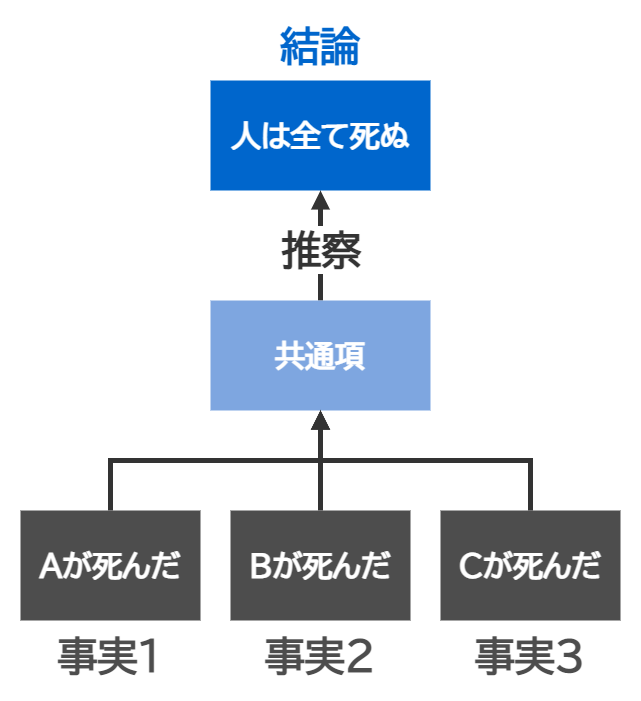

帰納法(Induction):仮説を「発見」するための思考法

帰納法とは、複数の具体的な事実やデータに共通するパターンや法則を見つけ出し、そこから一般的な結論(仮説) を導き出す思考法です。

重要な点は、結論はあくまで「可能性が高い仮説」であり、100%の保証はないという点です。

帰納法の構造

帰納法は、バラバラに見える個別の「事実」をグルーピングし、それらが指し示す「共通点や法則」を抽象化することで結論を導きます。

| 構造 | 説明 |

|---|---|

| 具体的事実 A | 事例1(例:A店のランチ売上が前年比20%増) |

| 具体的事実 B | 事例2(例:B店のランチタイムの客層が30代女性に集中) |

| 具体的事実 C | 事例3(例:C店周辺に競合のカフェが開店した) |

| 結論(仮説) | よって、ランチタイムの客層の変化と競合の参入が売上低下の原因である可能性が高い。 |

実務では、市場調査、顧客データ分析、アンケート結果など、集めた情報から「結局何が言えるのか」という新しい仮説や法則を見つけ出す際に使用します。

帰納法の「欠点」:論理破綻のリスク

帰納法の最大の弱点は、たった一つの反証事例で結論(仮説)が崩壊するリスクがあることです。新しい事実や、見落としていた例外的な事象が発見された場合、導き出した法則全体を見直す必要があります。

3. 実務で成果を出すための「思考サイクル」

演繹法と帰納法は別々の思考法ではなく、「仮説発見 → 検証 → 新しい仮説」 というサイクルで連携することで、ビジネス上の成果を最大化します。

ステップ1:帰納法で「仮説」を発見する

まず、目の前のデータや事象(事実)を集め、グルーピングすることで「何が言えるか?」という仮説を発見します。

- アクション

-

顧客データ、会議の記録、競合の動向など、個別の事実を列挙し、「So What?(だから何?)」を問いかけ、新しい仮説を導き出します。

- 例

-

データから「最近はリモートワークの比率が高い企業ほど、弊社サービス解約率が高い」という仮説を立てる。

ステップ2:演繹法で「仮説」を検証する

発見した仮説が論理的に正しいか、実務上の判断に使えるかを検証します。

- アクション

-

仮説を「大前提(ルール)」に置き換え、具体的な事象(小前提)に当てはめて結論を導き出し、その結論が現実と合致するかを確認します。

- 例

-

- 大前提(仮説): リモートワーク比率が高い企業は解約率が高い。

- 小前提(事実): A社はリモートワーク比率が90%である。

- 結論(予測): よって、A社の解約率は高くなるはずだ。

予測が外れた場合、ステップ1に戻り、「なぜ予測が外れたか?」 を分析するために、再び帰納的に新しい事実を集め、新しい仮説を発見します。

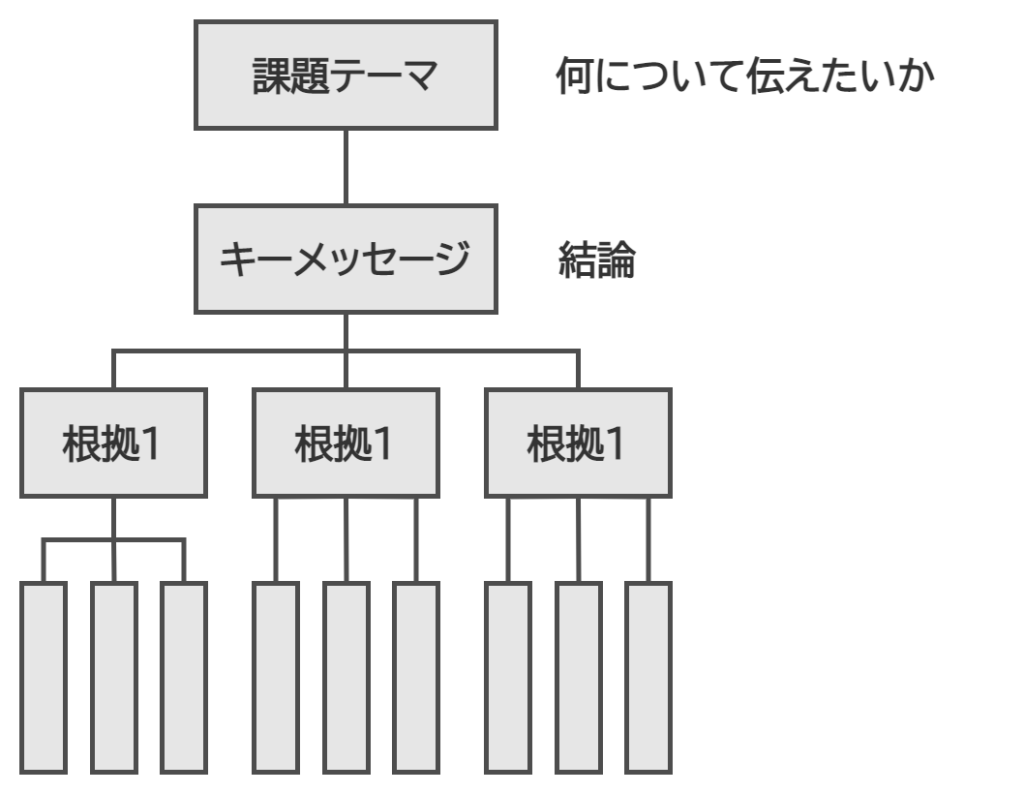

ピラミッド構造における両者の役割

ビジネス文書でよく使われるピラミッド構造は、一見すると結論から始まるため 「演繹的」な構造 に見えますが、その結論が生まれたプロセスには帰納法が深く関わっています。

- 構造の提示(演繹的)

-

結論を一番上に置き、「結論 → 理由」という流れで説明するのは、読み手を納得させるための「演繹的な構成」 です。

- 根拠の構築(帰納的)

-

その結論を支える 「理由」 や 「事実」 は、必ず現場のデータや複数の事例をグルーピングして導き出す 「帰納的なプロセス」 で集められたものです。

つまり、演繹法と帰納法は、「思考プロセス」 と 「表現形式」 の両面で不可欠な関係にあるのです。

まとめ:演繹法と帰納法の使い分け

| 思考法 | 目的 | 実務でのアクション | 結論の性質 |

|---|---|---|---|

| 帰納法 | 仮説の発見・抽出 | 事実を集め、共通点から法則(仮説)を見つけ出す。 | 可能性の高い「仮説」 |

| 演繹法 | 仮説の検証・判断 | 確立されたルール(または仮説)を具体的事象に当てはめて判断・検証する。 | 論理的な「結論」 |

この思考サイクルを意識することで、あなたは「なんとなく」ではなく、「論理的根拠」に基づいた意思決定ができるようになります。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 演繹法と帰納法【論理的な2つの考え方】 演繹法と帰納法って聞いたことがありますか? […]