どうありたい?Big-Whyで真の目的までイメージする【上位目的を考える】

あなたは今、課題解決やプロジェクト推進の際、次のことだけを考えていませんか?

- 「目的」は何か?

- 「なぜ」それをやるのか?

もちろん、これらは重要です。しかし、この問いに答えるだけでは、本当に目指すべき「ありたい姿」には到達できません。

仕事の本質を突き止め、成果を最大化するためには、そのさらに奥にある「Big-Why(上位目的)」を掘り下げることが不可欠です。

この記事では、仕事の質を一段上げる「Big-Why」の考え方を、具体例と実践的な注意点と共にご紹介します。

- なぜやるか?のその先にある「どうありたいか?」という真の目的を深く考えられるようになる

- Big-Whyが明確になることで、日々の行動や手段が変わる仕組みがわかる

- Big-Whyを考える際に陥りがちな3つのミスを未然に防げる

真の目的「Big-Why」とは:「To Be」の理想状態

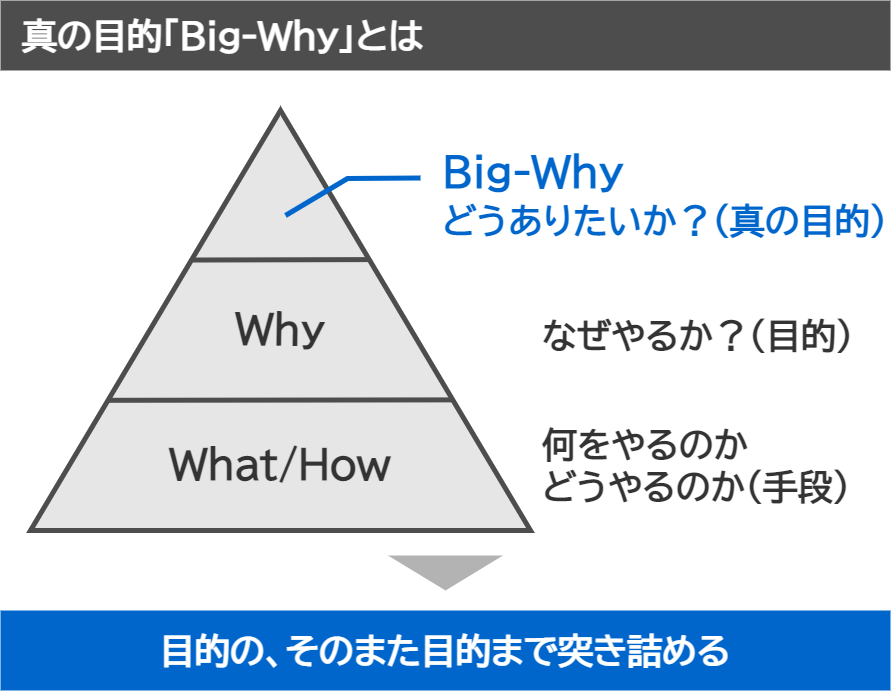

「Big-Why」とは、行動の理由(Why)を問うのではなく、最終的に実現したい、理想の「状態」(To Be / どうありたいか)に焦点を当てた考え方です。

私たちはつい「何をするか(What)」や「どうやるか(How)」に意識が向きがちですが、その行動の先にどんな未来をつくりたいのか、を考えることがBig-Whyの本質です。

身近な「Big-Why」の具体例:大学受験

例えば、「なぜ受験勉強するのか?」と考えてみましょう。

| 質問 | 質問 | 目的の階層 |

|---|---|---|

| Why(なぜ) | 受験で合格したいから。 | 目的(短期ゴール) |

| Big-Why(どうありたいか) | 「その大学ブランドでモテたい」「〇〇の職業に就きたい」 | 上位目的(真の動機/To Be) |

「合格したい」という短期的な目的だけを意識する場合と、「将来の職業に就くため」というBig-Whyを意識する場合では、勉強への取り組み方や手段の選び方が大きく変わってきます。

仕事における「Big-Why」の具体例:資料作成

仕事でも同様に、依頼された「手段」の裏側にあるBig-Whyを見抜くことが重要です。

上司から「競合比較の資料作成」を依頼されたとしましょう。

- Why(なぜこの資料が必要か?)

- 答え:競合との違いを明確にして、営業戦略を練りたいから。

- Who(誰に見せるのか?)

- 答え:営業チーム全体と、最終的に部長に報告する。

- Big-Why(その結果、何を達成したいのか?)

- 答え:営業チーム全員が、競合製品の弱点を突いたトークで、今期中に売上を10%アップしている状態をつくりたい。

資料作成という手段から、営業チームの理想の状態(Big-Why)まで見えてきました。真の目的が見えると、「比較項目を増やせばいい」という単純な手段ではなく、「売上を10%上げるための資料構成」を考えることができるようになります。

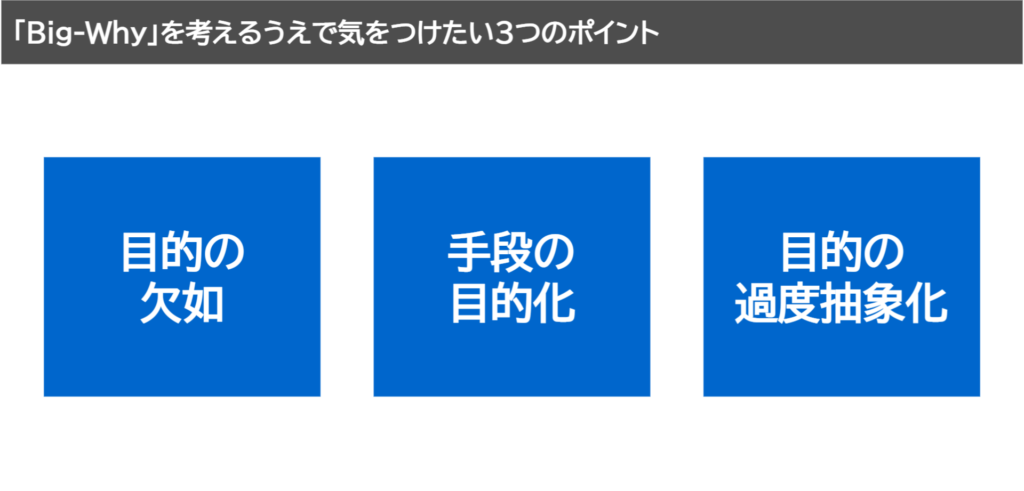

「Big-Why」を考えるうえで気をつけたい3つのポイント

Big-Whyの重要性がわかったかと思いますが、思考を深める際に陥りがちな3つのポイントをご紹介します。

目的が欠如している(Whyの抜け落ち)

「何を(What)」「どうやるか(How)」ばかりを考え、「なぜやるのか(Why)」を明確にしないまま、行動している状態です。

- 「なんでこれやってるんだっけ?」

- 「そもそも、この作業に意味ある?」

と、途中で立ち止まってしまうことにつながります。

例えば、営業支援ツール(SFA)の導入を検討する際に、

- 「どのツールが一番いいか?」から考える

- 「なぜ導入したいか?(Why)」と、その先の「そのツールを導入して、どんな理想の状態をつくりたいのか?(Big-Why)」を最初に考える

自分たちの仕事が何を目的にして、どんな利益につながっているのか、常日頃から意識することが、ムダな行動を防ぎます。

手段が目的化している(目的の取り違え)

手段の目的化とは、本来、目的を達成するための方法でしかないはずの手段の実行そのものが、ゴールになってしまう状態を指します。

例えば、上司が「うちも企業SNSをやろう!」と言い出し、目的を聞いたら「どこの会社もやっているから」と返ってきたら、あなたは呆れませんか?

本来は、課題(例:若年層との接触不足)があり、それを解決する最適な手段としてSNS活用があるはずです。目的が明確でないまま手段先行で進んでしまうと、その活動自体がゴールとなり、時間とリソースを浪費してしまいます。

あなたの周りで「目的を聞いたら、また別の手段を答えてきた」という人がいたら、「それは何を達成するためのものですか?」とBig-Whyを問うてみましょう。

目的が過度に抽象的すぎる(具体性の欠如)

Big-Whyは抽象度が高くても構いませんが、抽象的すぎると、何を手段として実行すればよいか分からなくなってしまいます。

たとえば、「人間力を上げる!」や「グローバルビジネス人材を育成する」といった目的です。

言葉自体の抽象度が高すぎるため、具体的な行動や目標に落とし込めるように具体化する必要があります。

- 抽象的: 「人間力を上げる」

- 具体化の例: 「今期中にチームメンバー全員が、初対面の顧客のニーズを3回連続で引き出すコミュニケーションスキルを習得する」

まとめ

「Big-Why」とは、行動の理由(Why)のさらに奥にある、どうありたいか(To Be)という真の目的です。

この上位目的を意識することで、日々の行動の質が変わり、成果を最大化できます。

- Big-Why:どうありたいか(To Be)という真の目的を考える。

- 階層構造:Big-Why → Why → What/Howの3層構造を意識する。

- 3つの注意点:目的の欠如、手段の目的化、目的の過度抽象化を防ぐ。

ぜひ、この「Big-Why」の視点を、あなたの仕事に取り入れてみてください。

コメント