【ロジカルシンキングの基本】問題の核心を捉える「As-Is/To-Be」5ステップ活用術

問題解決に取り組もうとする際、「解決策」や「行動」から考えてしまい、結局は「何となく効果が薄い」「議論が迷走する」といった経験はありませんか?

それは、そもそも「何を解決すべきか(課題)」が明確になっていないからです。

行き当たりばったりの解決策から脱却し、誰もが納得する論理的な課題解決を実現するために有効なのが、As-Is(現状)とTo-Be(理想)の考え方です。

この記事では、このシンプルなフレームワークを用いて、真の課題を特定し、具体的な行動に落とし込むまでの手順を、実践的な事例とともにご紹介します。

- 問題解決の議論で「何が言いたいのかわからない」と指摘される人

- プロジェクトのゴールや課題設定に自信が持てない人

- 具体的な行動にブレなく落とし込める課題設定方法を知りたい人

As-Is(アズイズ)とTo-Be(トゥービー)とは?

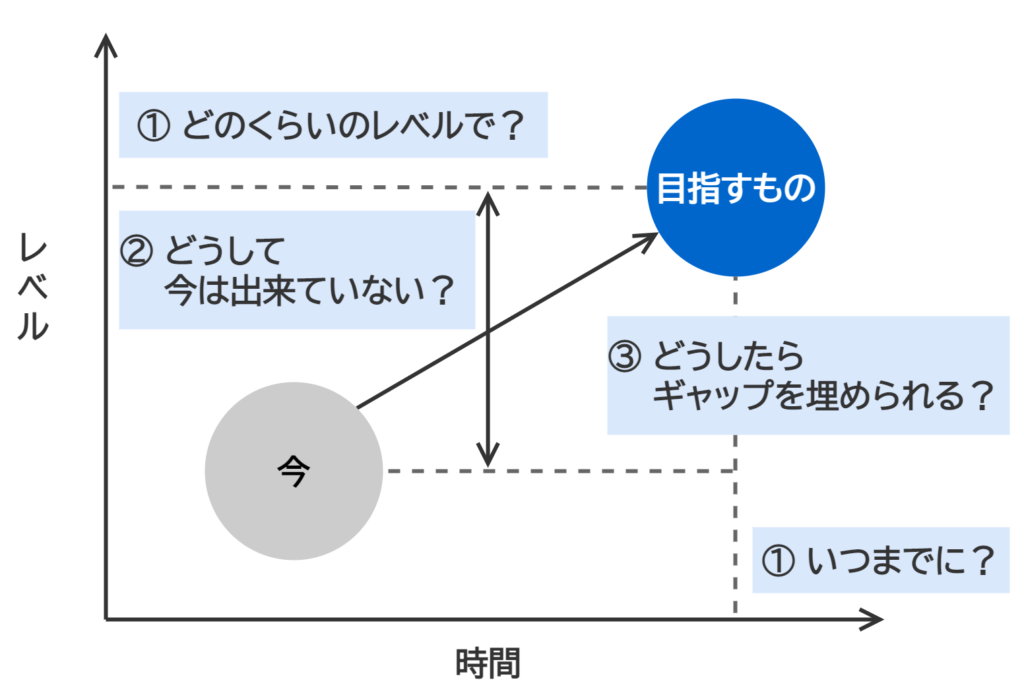

As-Is(アズイズ)は「現在の状態」、To-Be(トゥービー)は「理想の状態」を表す言葉です。

このフレームワークの目的は、現在の状態と理想の状態を正しく認識し、その間に存在する「ギャップ」を課題として抽出することにあります。

- 現状の問題を解決したい

- システム開発プロジェクトのゴールを定めたい

- チームや個人の目標を設定したい

このように、現状を変えたい、何かを実現したい、というあらゆる場面で活用できます。

As-Is/To-Beを活用する3つのメリット

As-Is , To-Beを使用するメリットは主に3つあります。

- 論理的に説明しやすい

- 複数人で議論しやすい

- 具体的な行動に落とし込みやすい

論理的に説明しやすい

①現在の状態→②理想の状態→③ギャップとなる課題→④行動

と順序立てて説明できるので、納得感のある説明をしやすいです。いきなり具体的な行動だけ説明されても「なんで?」となりますよね。

聞き手が納得しやすい、説得力のあるストーリーが自然と生まれます。

複数人で議論しやすい

下記のように、表にまとめて議論をすると複数人でも話しやすいです。

| テーマ | ①現在の状態 | ②理想の状態 | ③ギャップとなる課題 | ④行動 |

|---|---|---|---|---|

| テーマ1 | ||||

| テーマ2 |

- 今の状況はどうなっているのか?

- 自分たちはどうなりたいのか?

- その結果、課題はなにか?

このような問いから表を埋めていきます。

グループやチームとして、方向性が決まっていないと、後から修正する必要があります。しかし、この形式でディスカッションを行えば、皆の共通認識をあわせられるでしょう。

共通の表形式で「事実」と「目指すゴール」を可視化するため、認識のズレが生じにくく、建設的な議論を短時間で行えます。

具体的な行動に落とし込みやすい

ギャップとなる課題を解決するためにはどうしたらよいか?

という視点で考えられるため、具体的な行動に落とし込みやすいです。最初から課題を考え出すと、的はずれな行動になってしまうことがあります。

なぜなら、「現状」と「ありたい姿」を捉えられていないと、正しい認識ができないからです。

ギャップ」の解消に焦点を当てるため、抽象的な施策ではなく、的を射た具体的な行動に落とし込みやすくなります。

As-Is/To-Beの活用手順(具体例:残業削減)

ここでは、具体的な事例(残業時間の削減)を使って、As-Is/To-Beを実践する5つのステップをご紹介します。

1. (テーマ)何について考えるかを決める

まず、何について考えるかを決めます。

そもそも何が問題となっているのか、何を改善したいのかが分からないと話になりません。

例えば:

- 「残業時間を減らしたい」

- 「新商品をPRして売上を上げたい」

などでOKです。どんな要求や目的があるかな?の視点で考えてみましょう。

今回の例では、「残業時間を削減したい」ことをテーマに設定しました。

2. (As-Is) 事実ベースで現在の状況を整理する

As-Isでは、主観ではなく、定量的な事実ベースで現状を正確に把握することが重要です。

- 主観:最近忙しい

- 事実:直近3ヶ月の月平均の残業時間が40時間を超えている

事実ベースのほうが具体的で分かりやすいですね。

- 直近3ヶ月の月平均の残業時間が40時間を超えている

- 同じ職場の同僚と比較すると、20時間以上多い

- 主に提案書を作成することに時間を割いている

難しく考えず、思いついたものをどんどんリストアップしましょう。不要な情報は後で削れば問題ありません。

3. (To-Be) 現在の状況に対応する理想の状態を書き出す

As-Isで書き出した項目から、「理想の状態」を書いていきましょう。

- As-Is:直近三ヶ月の月平均の残業時間が40時間を超えている

- To-Be:直近三ヶ月の月平均の残業時間を10時間以内に抑えられている

実現可能性を深く考えずに、理想の状態を追求しましょう。最初から出来るか出来ないかを考えてしまうと、思考が狭くなってしまいます。

4. (課題)ギャップから課題をつかむ

As-IsとTo-Beの間に存在するギャップ(差)は何か?そして、「なぜそのギャップが生まれているのか?」という真の原因(ボトルネック) を特定します。

多くの人が見落とす最重要ステップです。

| As-Is (40h) | ギャップ | To-Be (10h) |

|---|---|---|

| ギャップ: 残業時間が30時間多い | 原因分析: なぜ30時間も多いのか? → 真の原因: 報告書の作成フローが属人化し、毎月ムダな手戻りが発生しているため。 | 理想の状態 |

この「真の原因」こそが取り組むべき課題となります。

5. (行動)具体的な行動に落とし込む

特定した真の原因を解消するために、「いつ」「何を」「誰が」やるのか、具体的な行動に落とし込みます。

- 課題(真の原因)

-

報告書の作成フローが属人化しており、時間がかかっている。

- 具体的な行動

-

1. 報告書のテンプレートを作成し、全社に展開する。

2. 作成にかかっている時間の内訳を1週間計測し、ムダを特定する。

3. 同僚の報告書の作り方をヒアリングし、ベストプラクティスを共有する。

大事なのは、行動することです。真の原因に基づいた行動であれば、結果がついてくる可能性が高まります。

まとめ

As-IsとTo-Beは、シンプルながらも問題解決、目標設定、プロジェクトの方向付けなど、幅広い場面で活用できる強力なフレームワークです。

- 「現状」と「理想」を明確にすることで、取り組むべき課題を論理的に特定する。

- その真の原因に焦点を当てた行動をとることで、ブレのない解決策を実行する。

ぜひこの5ステップを習慣化し、職場でもプライベートでも理想の姿を実現できるよう活用してみてください。

コメント