ビジネスフレームワークまとめ

問題解決やロジカルシンキングでは必須のフレームワーク。

フレームワークは、問題解決や本質はなんなのか?を考える時にに使われる先人たちの知恵です。

あらゆるフレームワークをまとめていきます。

フレームワークの基礎となる考え方

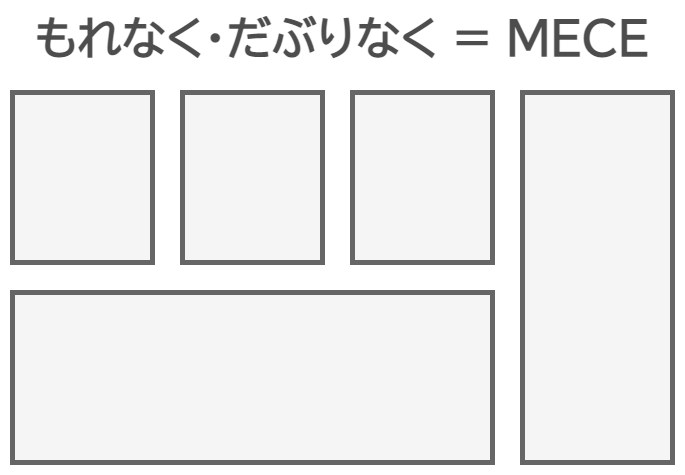

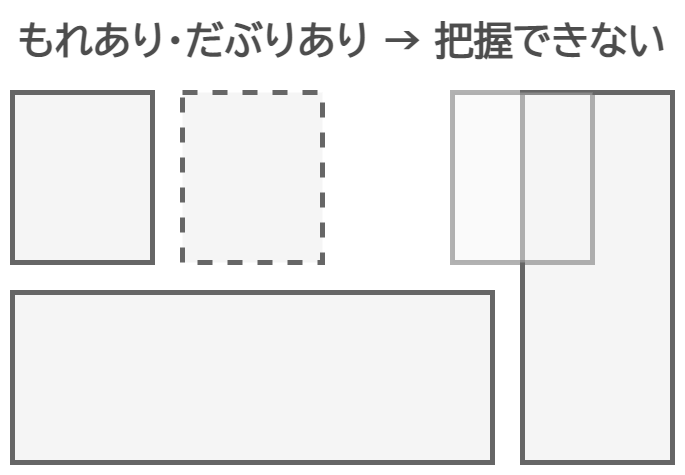

MECE(ミーシー)

「もれなく、ダブりなく」

問題解決のフレームワークに共通する基盤となるものです。

ロジカルシンキング

演繹法と帰納法

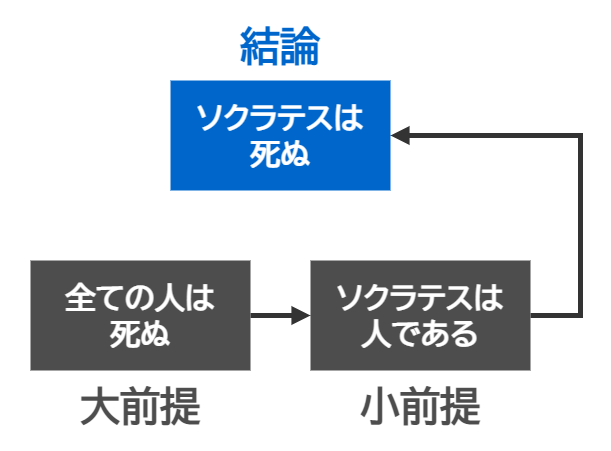

演繹法

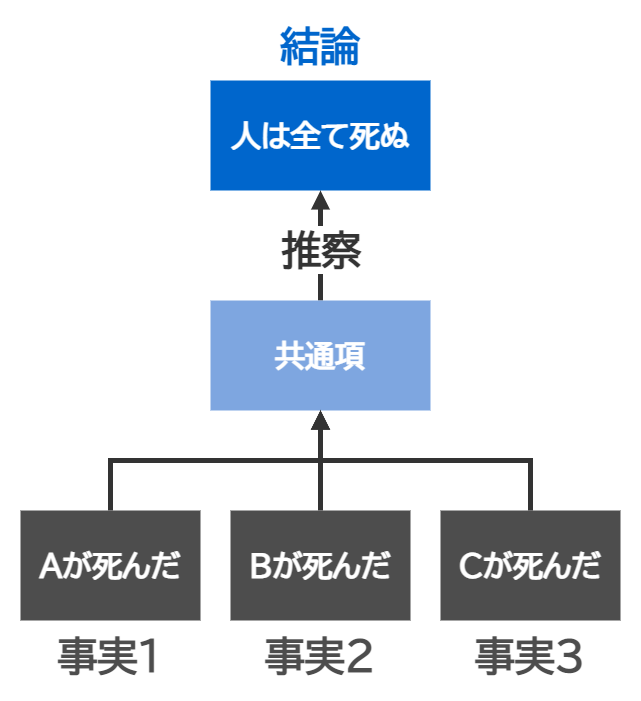

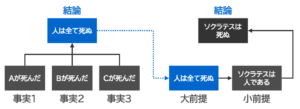

帰納法

- 演繹法とは、否定しようがない前提の事実から結論を導く考え方

- 帰納法は、それぞれの事象の共通項を見つけて結論を導く考え方

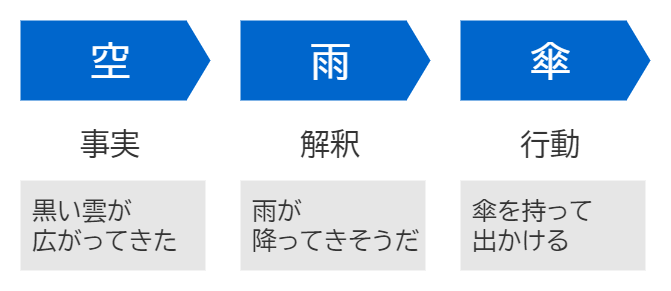

空雨傘

「空」は黒い雲が広がったきた。「雨」が降ってきそうだ。「傘」を持って出かけよう。

- 「空」で現状を把握し

- 「雨」で解釈し

- 「傘」で解決策を提示する

とても簡単に見えますが、ビジネスの場合では出来ていなこともあります。「空」だけでは現状把握のみ、「雨」での解釈から倫理的判断を下す必要があります。

「空雨傘」での最も重要となるのは「課題の定義」です。

「今日でかけるのに傘を持っていく必要があるのか?」という課題を定義したからこそ、「傘はいらない」という解決策にたどり着きました。

- 課題を明確に定義できているか?

- 空雨傘のプロセスを踏んでいるか?

- プロセスから実行可能なアクションにつながっているか?

WHY5回(なぜなぜ分析)

八方ふさがりで課題が解決できないと感じたとき。

本当の課題が見えてないゆえに解決策が無いと感じるときがあります。

そんな時は、しつこくなぜ?を積み重ねて原因を探る必要があります。

仮説の立案と検証を繰り返すことにより、表層に奥底にあるより本質的な課題を抽出するときにWHY5回は使われます。

| 症状の分析 | 解答 |

|---|---|

| なぜ店に新規のお客様が来ないのか | 新規のお客様を獲得しろ |

| Why? | |

| 既存客によって満席が多い | 満席を解消しろ |

| Why? | |

| 滞在時間が長い | 滞在時間を短くしろ |

| Why? | |

| 注文してから時間がかかる | 早く料理をつくれ |

| Why? | |

| 品数が多く仕込みの準備に 時間がかかっている | 料理品目を絞り、注文から提供までの 時間を速やかにする |

この場合だと、「なぜ店に新規のお客様が来ないのか?」

の本質的な課題として「品数が多く仕込みの準備に時間がかかっている」になりました。

こうして、具体的なアクションとして結びつくまでのプロセスとして有効です。

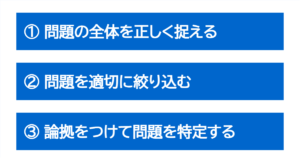

どこどこ分析

問題がどこにあるのか、なぜそれが問題なのか。それをはっきりさせる分析手法です。

全体像の把握・スコープ決め→問題の切り分け→論拠をつけて合意形成するいった手順です。なぜなぜ分析で深掘りするのは、この「どこどこ分析」をした後になります。

- Whereで、どこに問題があるのか特定する

- 問題所在マトリックスでMECEにとらえる

- 意味のある切り口で考える

- 論拠を付けて問題を捉える

- 手戻りしないように「どこに問題があるか」合意形成してから次に進む

MORS・SMARTの法則

目標・計画を達成するために必要な考え方です。

誰が聞いても同じ理解をして、行動できるようにするために目標や計画を、それぞれの項目に則っているか確認します。

- MORSの法則

- Measured(計測できる)

- Observable(観察できる)

- Reliable(信頼できる)

- Specify(明確になっている)

- SMARTの法則

- Specific(具体的に)

- Measurble(達成できたかどうかを事実で確認できる)

- Action-Oriented or Assignable(アクションに落とせる・割当可能)

- Relevant or Realistic(意義が明確・現実的)

- Time-Limited(期限が明確)

マーケティング

80/20(パレートの法則)

働きアリの法則をご存じですか?

組織の中で実際にインパクトのある働きをしているのは2割で、その2割を取り除くと怠けていた8割の中から2割が働き始めるという話です。

この話は様々な現象にも当てはまるんです。

- 商品・顧客の売上げ構成

- 2割の商品が、お店全体の8割の売り上げを稼ぎ出している

- 2割のお客さんが、8割の売り上げを出している

- リサーチの結果のインパクト

- 20%の情報で、80%の価値を生み出せる。

逆で言うと、2割以上の情報収集を行ったとしても80%~100%にする苦労は

とても大きいということですね。

限られた時間の中で、最大効率を目指して仕事をする場合には20パーセントの力で効率よく80%を抑えて次の行動に繋げていく必要があるかもしれません。

3C/4C

3C/4Cは、企業や事業の経営を分析する際に、使われる最も基本的なフレームワークです。

- 顧客(Customer)

- 競合(Competitor)

- 自社(Company)

- 流通チャネル(Channel)

の要素があります。

この要素に沿って情報を整理すると、事業の全体像をつかむのに役立ちます。

「競合だけ」・「自社の話だけ」とならないように、それぞれの面から考える事が重要です。

- 顧客(Customer)

- 規模・成長性

- 各セグメントのニーズ

- 構造変化

- 競合(Competitor)

- シェア・寡占度

- 参入難易度

- 強さ・弱さなど

- 自社(Company)

- シェア

- 販売力

- ブランドイメージ

- 利益率

- 技術力・品質

- 経営資源

- 流通チャネル(Channel)

- 広告媒体

- 卸・運送会社

- 構造変化

SWOT

内部要因と外部環境要因から強みを考えるフレームワーク。

| ポジティブ | ネガティブ | |

|---|---|---|

| 内部環境 | 強み「Strength」 | 弱み「Weakness」 |

| 外部環境 | 機会「Oppotinity」 | 脅威「Threat」 |

まずは明確な目的を設定し、何を達成したいのか考える必要があります。

達成するうえで、それぞれ要因を考えてみます。

- 内部要因は自らの努力で改善可能

- 外部環境要因は変えられないため対応策を考える

- 強み「Strength」

- 目的を達成するうえで、競合と比較して優位性のある点は何か

- 能力・技術など自社の資産となるのは何かを考える

- 弱み「Weakness」

- 目標達成に向けて重要な要素にも関わらず、競合に見劣りする部分を探す

- 在ればそれをどう克服するか。無効化するか考える

- 機会「Oppotinity」

- 目標達成に向けてチャンスとなるような外部の環境要因はあるのか

- チャンスを見つけてそれをどのように活用するのか考える

- 脅威「Threat」

- 目標を達成するうえで障害となるような環境要因は何か

- リスクが大きければ、どのように回避するのか・弱めるのか

文書作成

コメント